研究協力会企業の方

概要

社会連携推進機構研究協力会は,社会連携推進機構の実施する事業を支援し,産・学・官の連携協力を推進することにより,地域の科学技術の 振興と地域経済の活性化に資することを目的としています。

研究協力会とは

産学官の人および情報の交流を通して、21世紀における愛媛の産業と科学技術の一層の進展と 地域社会への貢献を目指している愛媛大学社会連携推進機構の活動を支援します。

産学官間の言わば異業種交流の場を提供するとともに、お互いの理解の増進と交流の促進を図ります。

交流を通して、「大学のシーズを産業界へ、社会のニーズを大学へ」の架橋になります。

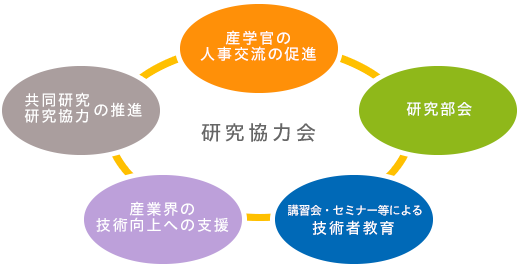

| 事業概要 |

産学官の人と情報の交流 企業等の技術者、開発担当者と大学研究者等との交流の場を提供します。 |

|---|---|

| 共同研究、研究協力の推進 |

会員企業等と大学研究者との共同研究を推進します。 また、大学研究者への研究協力(受託研究、奨学寄附金等)を推進します。 |

| 産業界等の技術向上への支援 |

大学が行う技術研究に関する相談窓口となります。 また、大学研究者が行う技術開発指導等の支援をします。 |

| 産業界の技術者等の新技術研修 |

産業界の技術者等の能力向上を目的とした高度技術研修、 大学や研究センターが企画実施する講演会、講習会、セミナー等の開催を支援します。 |

| 研究部会 |

産業界と大学研究者との研究交流の場であり、また、研究活動の場となる研究部会を編成し、 多くの分野で産業の国際化も視野に入れた中核技術者育成を支援します。 |

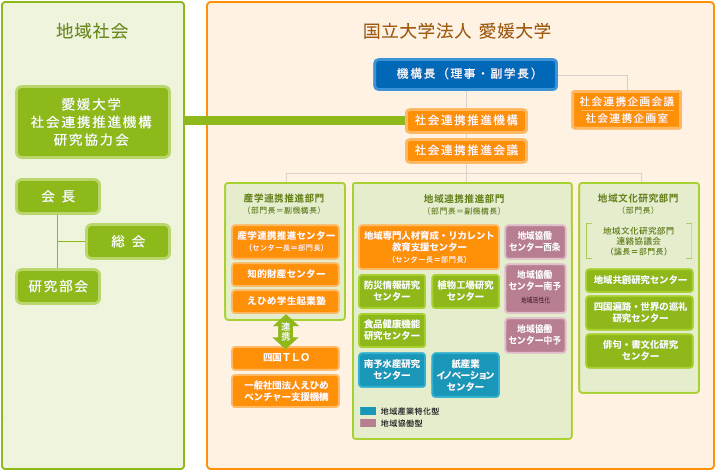

社会連携組織の概要

会長挨拶

新型コロナウイルス感染症の流行から3年が過ぎ、ウィズコロナの時代を迎えました。コロナ禍で急速に進んだデジタル化は、社会に大きな変革をもたらし、さらには、対話型AIの登場により、組織や企業のDXが進展することが期待されています。

一方で、人口減少やカーボンニュートラルなどの環境変化のスピードは一層加速しており、こうしたトレンドにしっかりと対応し、持続可能な社会に向けた積極的な取り組みを進めていくことが不可欠です。

さて、本研究協力会は、平成10年7月の発足から26年目を迎えました。その間、愛媛大学社会連携推進機構は、平成16年の設置以降、「産学連携推進センター」「知的財産センター」を中心として産学連携に取り組まれています。その取り組みの中で、一般社団法人えひめベンチャー支援機構と連携し、大学生のビジネスコンテストや起業家育成プログラムへの伴走支援を行い、支援を受けた学生が優秀な成績を修める等の実績も出てきています。今年度の後学期には、アントレプレナーシップ入門の授業の開講を予定しており、学生へのアントレプレナーシップの醸成も促進しています。

また、同機構は、県内企業との共同研究による課題解決や知財を活用した社会実装に加えて、「南予水産研究センター」「植物工場研究センター」及び「紙産業イノベーションセンター」での諸活動をとおして、地域産業のイノベーションや新事業の創出にも貢献されてきました。さらに、本年7月1日には、農学研究科附属食品健康科学研究センターを全学化し、社会連携推進機構のセンターの1つとして「食品健康機能研究センター」が設置されました。食品健康機能研究センターでは、「機能性食品の開発」、「栄養疫学研究の社会実装」、「個々人の健康に寄り添った情報発信による健康長寿社会の実現」、「食品機能学研究の国際展開と社会実装」を主要な柱とし、活動に取り組まれます。これからの社会において重要な食と健康の分野において、拡大する地域ニーズへの柔軟な対応、海外への展開、地域産業の活性化や起業促進といった地域連携機能の強化に一層期待しております。

本研究協力会といたしましては、これまでに築いてきた産官学金民の知的・人的ネットワークを活用して更に連携体制を強化し、今まで以上に現場の「ニーズ」を発掘し、それに応え、地域産業の活性化に貢献して参る所存です。そのためにも、会員の皆様と共に知恵を出し合って力を合わせて、より行動力のある組織を目指して参ります。

令和5年9月

愛媛大学社会連携推進機構研究協力会

会長 髙橋 祐二

役員名簿 (任期 令和4年度総会 ~ 令和6年度総会)

| 顧問 |

|

|---|---|

| 会長 |

|

| 副会長 |

|

| 理事(五十音順) |

|

| 監事 |

|

| 参与 |

|

研究部会一覧

| No | 研究部会名 | 活動内容 | 部会代表者 |

|---|---|---|---|

| 1 | IoT利用技術検討部会 | ICTの進化等により社会が大きく変化していることや政府による「Society5.0」を中心とした科学技術政策が策定されたことを鑑み、現在活動中の「地域情報化研究部会」の活動範囲を広げ、名称を「IoT利用技術検討部会」と改める。 |

大学院理工学研究科 教授 小林 真也 |

| 2 | 組込みシステム・人工知能・言語処理検討部会 | 自動運転車が現実世界の技術になろうとしているが、その根幹である画像処理等を含む人工知能の発展が著しい。地域産業の高度化に深く関わる分野であり、現在活動中の「四国組込ソフトウェア研究部会」の名称を変更して、新たに先端的情報工学領域へと活動を拡大する。 |

大学院理工学研究科 教授 高橋 寛 |

| 3 | アーバンデザイン 研究部会 |

松山のまちづくりを考える勉強会や、シンポジウム・フォーラム等を開催し、松山をどのようにデザインしていくべきか等、具体構想等の研究・提案・実施をしている。活動も活発であり、その重要性から、部会を継続する。まちづくりや都市デザインを考える上で重要になる建築系のテーマについても検討する。 |

社会連携推進機構 防災情報研究センター 特定講師 三谷 卓摩 |

| 4 | 食品栄養・機能性研究部会 | 「特定保健用食品(トクホ)」や「機能性表示食品」制度がはじまって以来、食品の機能性についての調査や研究の受容性は高まっている。企業の商品開発を活発化させるため、本部会を継続する。 |

大学院農学研究科 教授 岸田 太郎 |

| 5 | 福祉ロボティクス | 進行する高齢社会において、人間をサポートする福祉機械の需要が高まっている。人間の様々な行動を補助する知的な機械を地元企業や自治体の研究所と協調して研究開発を行い、高齢者のQOLの維持・向上を図る。 |

大学院理工学研究科 教授 柴田 論 |

| 6 | 地域の問題を解決するロボティクス | 愛媛県が抱える様々な課題を、ロボット・制御技術で解決することを目指す。地元企業や自治体などと協力し、課題の抽出、解決法の提案、試作などを行っていく。例えば、農林水産業のロボット化、高齢者の生活支援や産業現場の自動化などが想定される。 |

社会共創学部 教授 山本 智規 |

| 7 | 再生可能エネルギー利用研究部会 | エネルギー資源の乏しい日本にとって、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーをどのように組み合わせて利用するのかは重要な研究テーマである。 本部会では、愛媛型エネルギーの「地産・地消型」のスマートシティを作ることを最終目的として、再生可能エネルギーの効果的な利用法を提案し、グリーンイノベーションの実現する技術開発を通じて、新しいエネルギー社会への貢献を目指す。 |

大学院理工学研究科 教授 森脇 亮 |

| 8 | 廃炉措置研究部会 | 伊方発電所1号機の廃止措置に備え、廃炉装置研究に関わる検討会が県内で実施されている。本部会では、原子力発電所の廃止措置技術に係る課題や問題点を抽出し、その課題を解決するために必要となる技術シーズの発掘や廃止措置に向けた研究開発を行う。また、これらの研究開発から生まれた新たな技術・研究シーズの活用法について検討していく。 |

社会連携推進機構 産学連携推進センター センター長 野村 信福 |

| 9 | 水環境再生技術研究部会 | 河川水、地下水、湖沼水などの水質汚染状況を改善する技術や、一度利用した水(排水)を浄化して再利用する技術、更には、排水や下水汚泥から有用資源(リンなどの肥料源など)を回収して農業などに再利用する技術といった水環境再生技術は、社会の持続的発展のために強く求められている。本研究部会では、これらの技術に関する研究会を実施し、愛媛県はもとより、海外(主に発展途上国)に展開できる新規技術の提案や共同研究の推進に寄与することを目指す。 |

大学院農学研究科 教授 治多 伸介 |

| 10 | スマート農業研究部会 | 国際競争力のある農業生産システムの確立は喫緊の課題であり,特に,わが国が誇るセンサ・ICT・IoT・AI等の先端情報化技術を活用した生産システムの研究開発はその基盤となる。植物工場から露地生産,アクアポニックス,家庭内水耕栽培キットに至る多様な植物生産形態に最適化された情報化技術を提案するなかで,地域においても競争力のある農作物生産を実現する。 |

大学院農学研究科 教授 高山 弘太郎 |

| 11 | SDGsに基づいた企業経営研究部会 | 2015年9月の国連サミットで採択された国際目標である「SDGs(Sustainable Development Goals)」については、多方面でさまざまな取組が行われているが、大学の社会連携の立場からは、企業活動にSDGsを取り入れる取組や、SDGsと経営を結び付けることで企業価値を高める取組を研究、支援することが求められている。本研究部会は、研究協力会会員企業や愛媛大学と連携協定を締結している諸団体のSDGs取組を、企業経営の観点から研究、支援することを目的とし、当面はセミナー、勉強会を開催する。 |

社会連携推進機構 教授 前田 眞 |

| 12 | カーボンニュートラルに関する研究部会 | 政府は「2050年カーボンニュートラル(以後CN)」の達成を目指している。CN実現には、エネルギー・産業部門の構造転換、大学と企業等と連携してイノベーションを創出していくことが必要とされている。本部会では、CN達成に向けて、会員企業が抱える個々の課題を取り上げ、技術開発を通じて脱炭素化の取組を推進していくとともに、社会実装を進め、地域のCNに貢献していく。 |

社会連携推進機構 産学連携推進センター センター長 カーボンニュートラル推進室長 野村 信福 |

- 研究部会への登録のお申込みは,研究協力会事務局までお問い合わせ下さい。

電話 089-927-8819/FAX 089-927-8820 - 会員の皆様は,いずれの部会にも自由に参加できます。事前登録をお願いします。

- 研究部会一覧にない分野について開設のご要望があれば,事務局にご相談ください。

- 活動実績、計画は事業報告及び事業計画からご確認いただけます。

問合せ窓口

愛媛大学社会連携推進機構内

研究協力会事務局

〒790-8577 松山市文京町三番

TEL:089-927-8819/FAX:089-927-8820

E-mail: renkei@stu.ehime-u.ac.jp

会員様一覧

- (株)アイサイト

- (株)アテックス

- 朝日共販(株)

- ANAクラウンプラザホテル松山

- (株)イージーエス

- 井関農機(株)

- 今治市役所

- (株)一宮工務店

- (株)伊予銀行

- (株)いよぎん地域経済研究センター

- (株)伊予鉄グループ

- 潮冷熱(株)

- NECプラットフォームズ(株)

- (株)NPシステム開発

- (株)愛媛銀行

- 愛媛県経営者協会

- 愛媛経済同友会

- 愛媛県商工会議所連合会

- 愛媛県商工会連合会

- 愛媛県中小企業団体中央会

- 愛媛信用金庫

- (株)愛媛電算

- オオノ開發(株)

- 越智昇鉄工(株)

- 川之江造機(株)

- 菅機械産業(株)

- 共立工営(株)

- (株)キクノ

- (株)コスにじゅういち

- (株)シアテック

- 四国ガス(株)

- (一財)四国産業・技術振興センター

- 四国通建(株)

- 四国電力(株)愛媛支店

- 四国乳業(株)

- 四国溶材(株)

- (株)シーライブ

- (株)親和技術コンサルタント

- 新和工業(株)

- 住友化学(株)愛媛工場

- 住友金属鉱山(株)技術本部新居浜研究所

- 住友重機械工業(株)

- 西部鉄工(株)

- セキ(株)

- ダイオーエンジニアリング(株)

- (株)ダイテック

- (株)タケチ

- 帝人(株)松山事業所

- 帝人フロンティア(株)

- (株)テレビ愛媛

- (株)土居鉄工所

- トータスエンジニアリング(株)

- (株)トップシステム

- (株)トーヨ

- 南海測量設計(株)

- 日泉化学(株)

- 日滝工業(株)

- (株)パルソフトウェアサービス

- (株)ヒカリ

- BEMAC(株)

- (株)富士建設コンサルタント

- (株)フジコソ

- (株)芙蓉コンサルタント

- 松山容器(株)

- 眞鍋造機(株)

- マルトモ(株)

- 三浦工業(株)

- (株)ユタカ

- (株)米北測量設計事務所

加入申込

年会費 50,000円

研究協力会へ加入をご希望の企業・団体の方は

下の「加入申込書」をダウンロードされ、必要事項をご記入の上、窓口までご送付下さい。

愛媛大学社会連携推進機構内

研究協力会事務局

〒790-8577 松山市文京町三番

TEL:089-927-8819/FAX:089-927-8820

E-mail: renkei@stu.ehime-u.ac.jp