教授

南予水産研究センター センター長 西浦ステーション

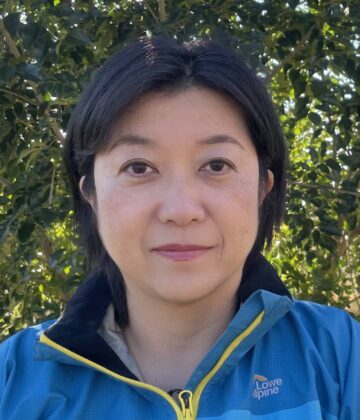

後藤 理恵教授Rie Goto

生命科学研究部門 魚類繁殖生理学、魚類発生工学

レジデント型研究施設である南水研の強みを活かし、地域のニーズを研究のシーズとし、地域と共に解決策を見出し、研究成果を現場に還元していくことを目指しています。現在は、南予地域に適したよりよい養殖魚をつくっていくための新しい養殖システム”次世代育種システムの構築”をスマやマダイを対象に研究しています。

南予水産研究センター 副センター長 船越ステーション

高木 基裕教授Motohiro Takagi

環境科学研究部門 水族保全学

水産資源の保全を行うにあたり、生物種を複数の地域集団の集まりとしてとらえるとともに、人工飼育の個体については遺伝的管理を行うことが必要です。高感度のDNAマーカーを用い、野生集団の個体群構造に関する課題、人工飼育の個体の放流に関する課題、養殖魚の育種に関する課題等、絶滅危惧種から有用水産対象種に至る水族の遺伝的特性を評価し、具体的な保全管理を行うことを目指しています。